Кто разработал клеточную теорию?

Содержание

Структурными единицами всех биосистем являются клетки, имеющие различия, в зависимости от выполняемых функций, но основные их элементы универсальны. Клеточное строение определяется функциями, выполняемыми клеткой, но оно универсально, независимо от того, является ли это эукариот или прокариот.

История открытия клетки началась с открытия Робертом Гуком прямоугольных сетчатых структур на срезе пробковой ткани. Эти структуры были им названы клетками, а термин получил широкое распространение и присваивался всем био-структурным элементам.

Бурное развитие оптических систем помогло ответить на вопрос: все ли организмы состоят из клеток? Накопление данных помогло доказать, что клеточное строение имеют все биологические системы и тип клеточной организации универсален для всего подпадающего под определение жизни.

Говоря об истории цитологии, невозможно не упомянуть о тех, кто разрабатывал клеточную теорию в 1838-1839году. Ими были Маттиас Шлейденн и цитолог Теодор Шван, которые ее впервые сформулировали, и в дальнейшем она получила развитие и дополнения в трудах многочисленных последователей.

Клеточная теория Шлейденна и Швана стала фундаментом эволюции цитологии — области знания о строении клеток. Эта тема занимает отдельное место в билетах при подготовке к экзамену ЕГЭ по биологии.

Основные положения клеточной теории

- Структурным и функциональным элементом биосистем являются клетки и производные от них. Био-организмы имеют гомологичные клетки. Многоклеточные био-организмы — это консолидированное сообщество внеклеточных и клеточных элементов, образованное делением первичной оплодотворённой зиготы.

- Клеточная организация, несмотря на различные функции, имеет общую структуру и сходство метаболических процессов, обеспечивающих жизнедеятельность клетки, что доказывает генеалогическое единство всех биосистем планеты.

- Клетка, как полноценная структура, не может возникнуть из неорганических компонентов, а возникает при делении других клеток. Данное утверждение — наиболее спорный аспект теории, т.к. современные исследования показали такую возможность при определённой комбинации условий внешней среды и химических соединений.

Характеристики эу- и прокариот

Современная биология разделяет все живые организмы на 2 группы:

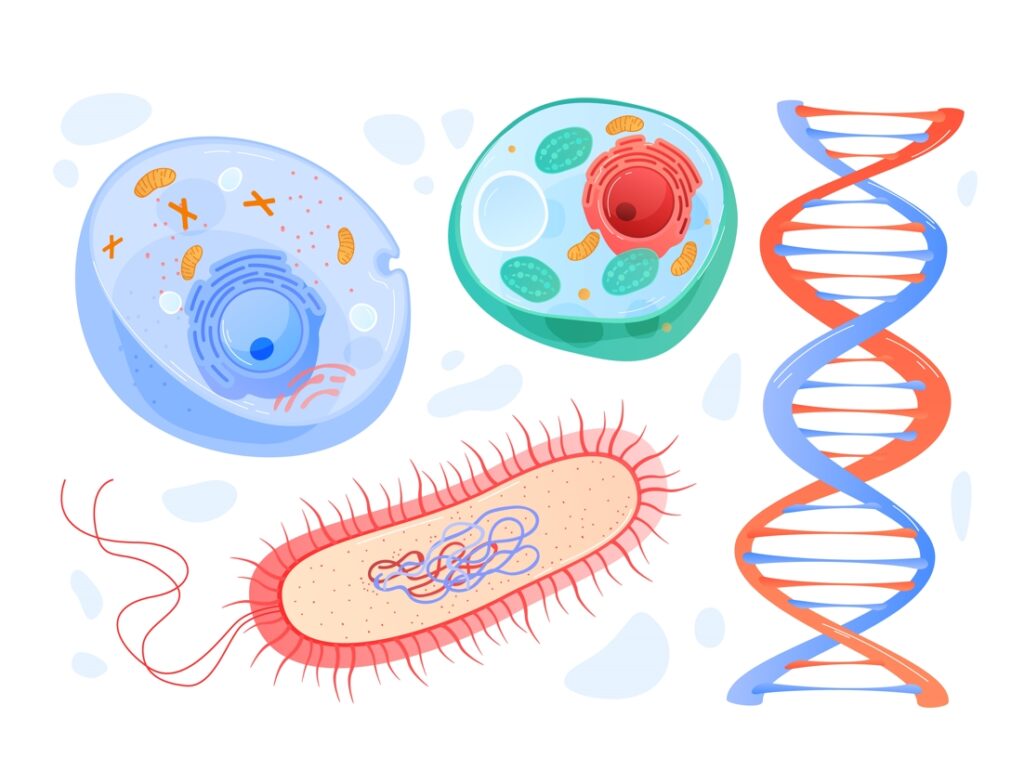

- Прокариотические организмы, не обладающие ядром — их генетический материал размещается в цитоплазме.

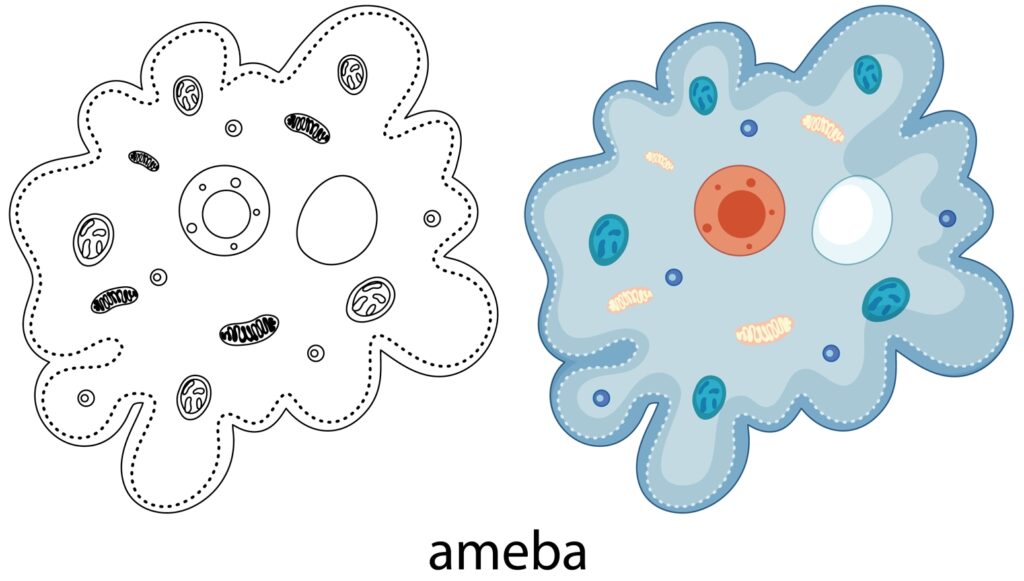

- Эукариотические организмы с генетическим материалом, в основном сосредоточенным в внутриядерном пространстве, с присутствующей ядерной мембраной. К ним относятся сообщества животных, растений, грибов и отдельные простейшие.

Чем отличаются эукариоты от прокариот

Различия между эу- и прокариот определяется эволюционным путем, которые прошли эти типы.

Прокариотам свойственен простой тип организации и небольшой размер. Характерно отсутствие ядра и недоразвитые мембранные структуры-органеллы, типичные для эукариота и наличие клеточной стенки со слизистой капсулой.

ДНК кольцевой формы, называемая нуклеоидом, размещенна в цитоплазме.

Дополнительный генетический материал локализован в плазмидах. Цитоплазма содержит развитые рибосомы, ответственные за биосинтетические процессы протеинов, отдельные виды снабжены жгутиками, с расположенными в них митохондриями.

Отдельные виды прокариот приспособились к фотосинтезу и хемосинтетическому типу питания в соответствующих средах обитания, в том числе экстремальных. Среди полезных для человека можно упомянуть лакто бактерии, используемые в процессах молочнокислого брожения и являющихся нормальными членами биоценоза человека.

Что такое эукариоты

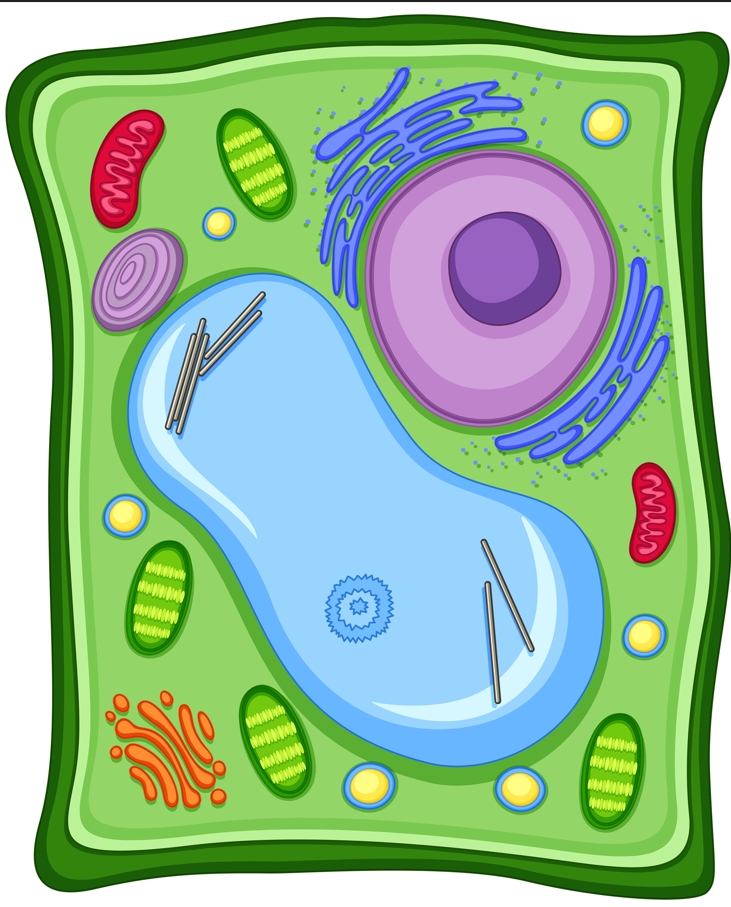

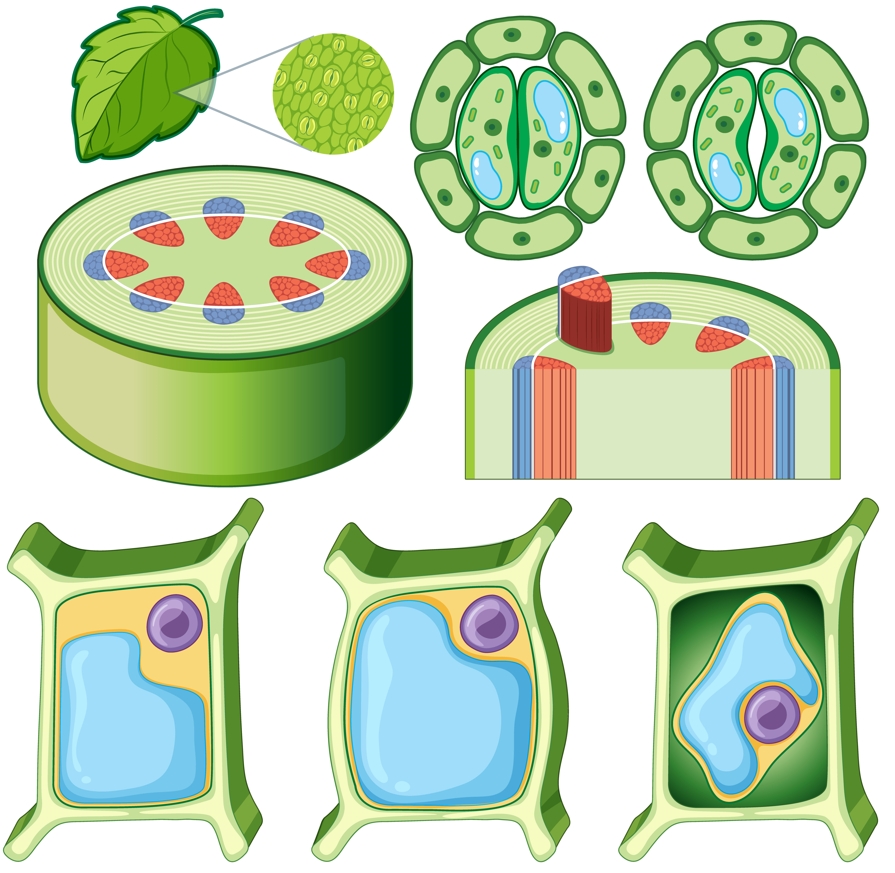

Эукариотные клетки значительно превосходят по размеру прокариот со сложной организацией, включающей сложные органеллы, включающие:

- Эндоплазматическую сеть-ретикулум.

- Аппарат Гольджи.

- Лизосомный комплекс.

- Многочисленные вакуоли-пузырьки.

- Митоходриальный аппарат.

- Комплекс пластид.

Ядерная структура отделена от цитоплазмы двух-мембранной ядерной оболочкой. Внутриядерная ДНК линейной структуры, сшитая пептидными мостиками и упакована внутри хромосомы. Структуральную поддержка и распределение хромосом в дочерние клетки обеспечиваются цитоскелетными структурами.

Эукариоты обладают процессами, которые отсутствуют у прокариота — эндоцитоз (захват внеклеточных частиц с образованием вакуолей) и экзоцитозный выброс секретируемых соединений специальными пузырьками, объединяющихся с мембраной и дальнейшим опорожнением наружу.

Сложное клеточное строение открыло возможность специализации тканей в сложных многоклеточных организмах в течении эволюционных метаморфоз.